ホーム > お客様の声(ゴダイ株式会社様)

ゴダイ株式会社様

「Dカウンセラー」「RetailForce」導入事例

本部、店舗間のやりとりで散在していたツールを「RetailForce」に一本化するとともに、地域のお客様に対する接客を「Dカウンセラー」で強化しているゴダイ株式会社様。

今回、経営者、運用責任者、店舗責任者の方々にそれぞれの立場で、導入、運用、効果等に関するお話をお伺いしました。

※記載内容や、組織名、役職名は、インタビュー当時(2022年2月)のものです。

- 会社名

- ゴダイ株式会社

- 本社所在地

- 兵庫県姫路市綿町104番地 スクエアビル2F

- 設立

- 昭和31(1956) 年4月10日

- 事業内容

- 保険調剤(居宅・在宅含)および第一類医薬品等の販売、介護サービス、居宅介護支援、ドラッグストア、エステ/ネイル、EC事業、コンビニエンスストア、高齢者向け宅配弁当事業

インタビュー 【file.01】

代表取締役社長

浦上 卓也氏

代表取締役社長

浦上 卓也氏

インタビュー 【file.01】

代表取締役社長

浦上 卓也氏

--御社について教えてください。当社は一昨年創業90周年を迎えた兵庫県姫路市を本社とするドラッグストアです。兵庫県を中心に、岡山、京都、鳥取等に130店舗展開しています。

地域に根ざしたドラッグストアと調剤薬局を核に事業を広げ、リハビリ特化型半日デイサービスの運営、居宅介護支援事業なども行っています。

地域密着の事業展開のもと、単にものを販売するだけではなく、お客様に「情報と付加価値を添える」ことが最も重要と考えています。

--「RetailForce」導入の背景についてお聞かせください。

「RetailForce」は、今まで売場のチェック、教育やマニュアル管理などの業務が複数のツールに分散していたものを一つにまとめることができそうということで導入を決めました。

また、最新の技術を使っており直感的に使いやすく、スマホやタブレット等さまざまな機器に完全に対応していることもポイントでした。

店舗での販促業務の効率とインパクトを高めるツール、DXを推進するツールとして期待しています。

--「Dカウンセラー」導入の背景についてお聞かせください。

お客様に「情報と付加価値を添える」ため重視しているのが店内での接客です。

そのため、たとえば医薬品売場はレジ前に配置して、従業員が接客しやすく、お客様が従業員に相談しやすい形にしています。

今回医薬品接客ツールの「Dカウンセラー」を導入、活用することで、ヘルスケア全般の接客をさらに強化していければと考えています。

従業員にとっても、多数の医薬品のすべての知識を頭に入れたうえでの接客は難しい面もありますので、本ツールが医薬品の教育をうまく補完できればと考えています。

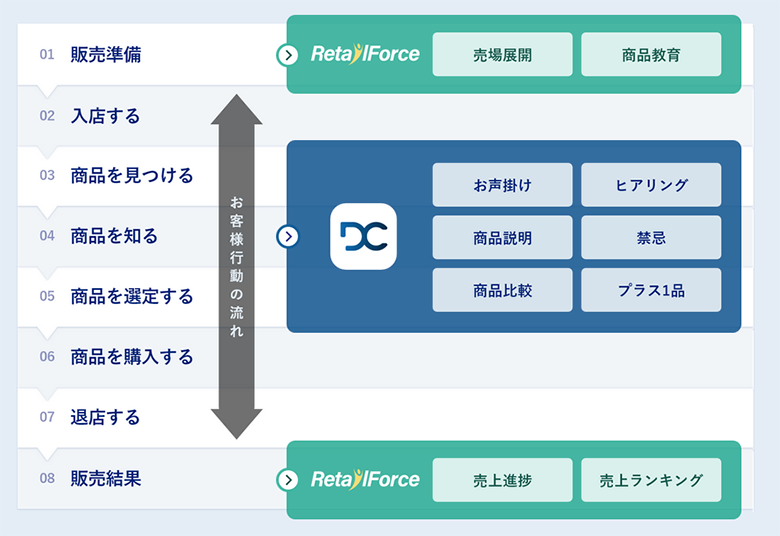

「RetailForce」でキャンペーン品の販売の準備や結果等を管理し、「Dカウンセラー」で主体的な接客を推進している。

インタビュー 【file.02】

販売システム本部 販促企画部

情報システム部 部長代理

大津 敦史氏

販売システム本部 販促企画部

情報システム部 部長代理

大津 敦史氏

インタビュー 【file.02】

販売システム本部 販促企画部

情報システム部 部長代理

大津 敦史氏

--「RetailForce」の運用状況や導入効果を教えてください。以前は店舗への指示、従業員の教育、売上進捗の管理を別々のツールで行っており、本部側も店舗側も負担に感じておりました。

「RetailForce」はこれらを統合管理でき、一つひとつの機能も充実したツールでしたので、既存のツールから「RetailForce」へ移行することになりました。

--「Dカウンセラー」の運用状況や導入効果を教えてください。

当社はお客様に寄り添った接客を重視しておりますが、従来から店舗や従業員によって、接客のしかたやレベルにバラつきがあることが課題でした。

「Dカウンセラー」はお薬をお探しのお客様に対する症状のヒアリング、商品の選定や説明、関連商品の提案といった、接客の基本的な流れを支援できるので、接客の標準化を図る上で必要なツールだと考えました。

「Dカウンセラー」は医薬品の接客を通じて、お客様による商品選定を支援しています。

医薬品売場でお悩みのお客様がいらっしゃったら、従業員がタブレットを持ってお声掛けし、ヒアリングを通じて一緒に商品選定するようにしています。

これから様々なデータが蓄積されていくと思うので、キャンペーンの種類や商品のカテゴリーによって、店舗は何を強化すべきなのか、教えてくれる機能ができるとうれしいですね。

本部では「RetailForce」を通じて、キャンペーン品等の売場展開、商品教育が期日までに全店舗で完了していることを確認している。

インタビュー 【file.03】

みゆき通り店 店長

立川 絵梨氏

--「RetailForce」を導入して変わった点をお聞かせください。キャンペーンに関することが「RetailForce」にまとめられていて、他の店舗の状況も見れるので、キャンペーンをより意識して取り組むようになりました。

キャンペーン以外にも新商品やリニューアル商品もあるので、従業員一人ひとりに教育するのは時間的に難しいです。

「RetailForce」は従業員が自身のIDでログインして商品情報が確認できますし、店長としてどの従業員が受講を完了しているのかがわかるので、以前に比べて漏れなく情報共有ができるようになりました。

--「Dカウンセラー」を導入して変わった点をお聞かせください。

「Dカウンセラー」を導入してからは、接客が苦手だった従業員でも積極的にお声掛けができるようになりましたし、既往症やアレルギー等のヒアリングも漏れが無くなり、安心して任せられるようになりました。

「RetailForce」と「Dカウンセラー」で教育と接客の両面をサポートできているので、従業員は知ることと伝えることの楽しさを感じているようです。

2022年2月